Langzeitstudie Massenkommunikation und ARD/ZDF-Onlinestudie: Schöne digitale Videowelt

Immer mehr Menschen in Deutschland nutzen das Internet. Längst kann nicht mehr nur von einer neuen Mediengattung gesprochen werden: Es gibt nicht mehr ‚das‘ Internet, vielmehr stellt die technische Infrastruktur des digitalen Netzes ein Füllhorn an Funktionalitäten bereit, die umfassend das gesellschaftliche und kulturelle Leben prägen. Online-Kommunikation wird so vielfältig praktiziert wie digitale Medieninhalte für das Internet produziert und angeeignet werden.

Beim Trendreporting des VOCER Millennial Labs recherchieren und analysieren wir den Markt der Medienangebote, die sich an Millennials richten, fassen relevante Studien zusammen und geben internationale Einblicke in den Journalismus für neue Zielgruppen. In diesem Beitrag beleuchten wir die relevanten Ergebnisse der „Langzeitstudie Massenkommunikation“ und der ARD/ZDF-Onlinestudie.

Diese grundlegenden Transformationsprozesse von Medienumgebung und Mediennutzung fordern Längsschnittstudien heraus, die Wandel aus Gründen der Vergleichbarkeit nur mit klaren Bezugskategorien abbilden können. Mit der Langzeitstudie Massenkommunikation werden im Auftrag der ARD/ZDF-Forschungskommission schon seit Anfang der 1960er-Jahre im Fünfjahresrhythmus Personen ab einem Alter von 14 Jahren zu ihrem Mediennutzungsverhalten und ihren Einschätzungen gegenüber Medienangeboten in ganzer Breite befragt. Sie liefert zuverlässig Eindrücke einer sich kontinuierlich wandelnden Mediengesellschaft aus Sicht der mediennutzenden Bevölkerung. Seit 1997 erscheint zudem jährlich die ARD/ZDF-Onlinestudie mit detailliertem Fokus auf die Internetnutzung in Deutschland. Jährlich erscheinen seit 2017 außerdem die Massenkommunikation Trends, um die übergreifenden zunehmend rasanteren Veränderungen der analogen und digitalen Medienbranche genauer dokumentieren zu können.

Sowohl die Langzeitstudie als auch die Onlinestudie warten in diesem Jahr mit neuen Erhebungsdaten auf, die bestimmte Trends, die sich in den Vorjahren bereits abzeichneten, fortschreiben und einige neue Ausschläge verzeichnen, die für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten und die strategische Weiterentwicklung von Nachrichtenangeboten relevant sind.

Die wichtigsten Ergebnisse der aktuellen Erhebung der Langzeitstudie Massenkommunikation und der ARD-ZDF Onlinestudie sind in dieser Hinsicht mit Blick auf die junge Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen:

Tiefgreifende Mediatisierung: Eine der gravierendsten Veränderungen wurde in der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen mit der fast vollständigen Durchsättigung des Lebensalltags registriert. Nie wurde eine höhere durchschnittliche Mediennutzungsdauer pro Tag ermittelt als in der aktuellen Erhebung der Langzeitstudie Massenkommunikation. Der Medienkonsum von Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat sich im Tagesverlauf stetig ausgeweitet: Netto verbringen die 14- bis 29-Jährhigen zwar wie schon 2010 und 2015 etwa achteinhalb Stunden am Tag mit Medien, doch Brutto-Nutzungsdauer schnellte durch eine stark intensivierte Parallelnutzung mehrerer Medien auf einen Rekordwert von nahezu zehneinhalb Stunden (621 Minuten) – eine Stunde mehr als noch vor fünf Jahren. Das heißt: Jugendliche und junge Erwachsene chatten zum Beispiel häufiger beim Schauen einer Netflix-Serie über WhatsApp mit ihrem Freundeskreis oder verbringen ihre Zeit gleichzeitig mit Musikhören und Gaming. Gesprochen wird hier von verdichteter Nutzung – mit dem Risiko einer zunehmend beiläufigen Aneignung der konsumierten Inhalte. Der Alltag der jüngeren Bevölkerung ist demnach nicht mehr ohne technische Kommunikationsmedien vorstellbar. Der Corona-Lockdown hat hier sicherlich zur weiteren Verdichtung beigetragen, nichtsdestotrotz setzt sich ein Trend fort, der bereits seit einem Jahrzehnt abzeichnet.

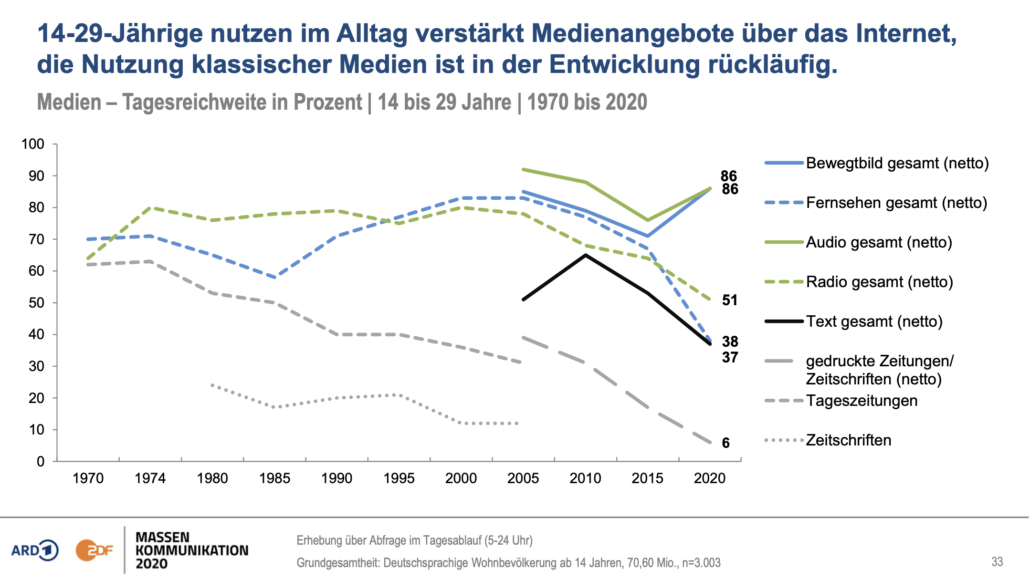

Umfassend vernetzt: Digitale Medienangebote sind durch die mobilen Nutzungsmöglichkeiten mittlerweile durch den Ausbau der Breitbandnetze omnipräsent – insbesondere im Alltag von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Gedruckte Periodika wie Tageszeitungen und Zeitschriften brauchen nur noch unter ferner liefen verbucht werden (6 Prozent Nutzung in der Altersgruppe). Allerdings fallen neuerdings auch die klassischen elektronischen Medien noch deutlicher ab als zuvor: Fernsehen und Radio von jeweils über 70 Prozent im Jahr 2015 auf aktuell nur noch 38 Prozent bzw. 51 Prozent in den Reihen der Generation Z und Generation Y/ Millennials. Unmissverständliche 97 Prozent der umworbenen Zielgruppe sind täglich im Internet (im Vergleich zu 72 Prozent aller Befragten). Sie nutzen Internetdienste 388 Minuten am Tag (etwa 90 Prozent länger als die Gesamtzahl der Befragten), davon entfallen auf mediale Inhalte 257 Minuten, was mehr als das Doppelte im Vergleich zu allen Befragten ausmacht. Und: Während nur jeder zweite Befragte täglich das sogenannte mediale Internet nutzt, also produzierte Medieninhalte rezipiert, sind es unter den Jüngeren neun von zehn. Der Unterschied kann auch daran festgemacht werden, dass für 57 Prozent der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren analoge Medien ins Repertoire gehören, bei den Jüngeren jedoch nur für jeden Vierten bis Fünften.

Online tagein, tagaus: Als entscheidenden Treiber dieses generellen Nutzungszuwachses bezeichnen die Autor*innen der Studie die Allgegenwärtigkeit digital vernetzter Medientechnologie, die hauptsächlich durch die gewachsene Bedeutung sozialer Medien in der Nutzung die Grenzen zwischen Individual- und Massenkommunikation verwischen: Bereits am frühen Morgen greift die jüngere Bevölkerung mehrheitlich zum Smartphone, um sich online zu informieren oder zu unterhalten, und legt das Gerät erst auf den Nachttisch, wenn das Licht längst erloschen ist. Im Vergleich zu den übrigen Mediengattungen bleibt die Internetnutzung auch über den Tag hinweg auf hohem Niveau konstant und nimmt erst wieder am späten Abend ab. Auch hier ist ein deutlicher Unterschied zur Gesamtbevölkerung festzustellen, bei der die durchschnittliche Internetnutzung im Tagesverlauf nur einen Bruchteil der Reichweite erzielt und bei der die traditionellen Mediengattungen zu den klassischen Nutzungszeiten am Morgen (Zeitung, Radio) und Abend (Fernsehen) – wenn auch abflauend – ihre Relevanz behaupten.

Sag‘ mir, was hält dich hier? Die Forschungsgruppe verzichtete bei der aktuellen Erhebung aus vornehmlich pragmatischen Gründen auf einige Fragestellungen, überaschenderweise auch auf die nach der Bindung an bestimmte Medienangebote. Im Jahr 2015 wurde noch ermittelt, wie maßgeblich die persönliche Bindung an das Internet als technologische Infrastruktur mediatisierter Kommunikation bei jungen Nutzer*innen damit zusammenhängt, dass sie ihren zwischenmenschlichen Austausch in wesentlichen Teilen online praktizieren. Für Nutzer*innen unter 30 war vor fünf Jahren wechselseitige Kommunikation (chatten, posten, E-Mails verschicken oder Messaging-Dienste nutzen) mit großem Abstand die wichtigste Online-Beschäftigung: 87 Prozent der Befragten gaben damals an, dass sie es vermissen würden, über das Internet zu kommunizieren, wohingegen nur 38 Prozent das Lesen von Zeitungs-Websites und vier von zehn Befragten Nachrichten bei Suchmaschinen oder Internet-Providern fehlen würden. Während zwei Drittel der 14- bis 29-Jährigen das Internet nicht mehr missen mochten, war es nur knapp die Hälfte der 30- bis 49-Jährigen und weniger als ein Drittel der über 50-Jährigen. Die Bedeutung zwischenmenschlicher Direktkommunikation über das Netz kann aktuell noch über die hohe Bedeutung der entsprechenden Apps und Portale wie WhatsApp (92 Prozent der Jüngeren), Instagram (53 Prozent) und Snapchat (27 Prozent) in der täglichen Nutzung abgeleitet werden.

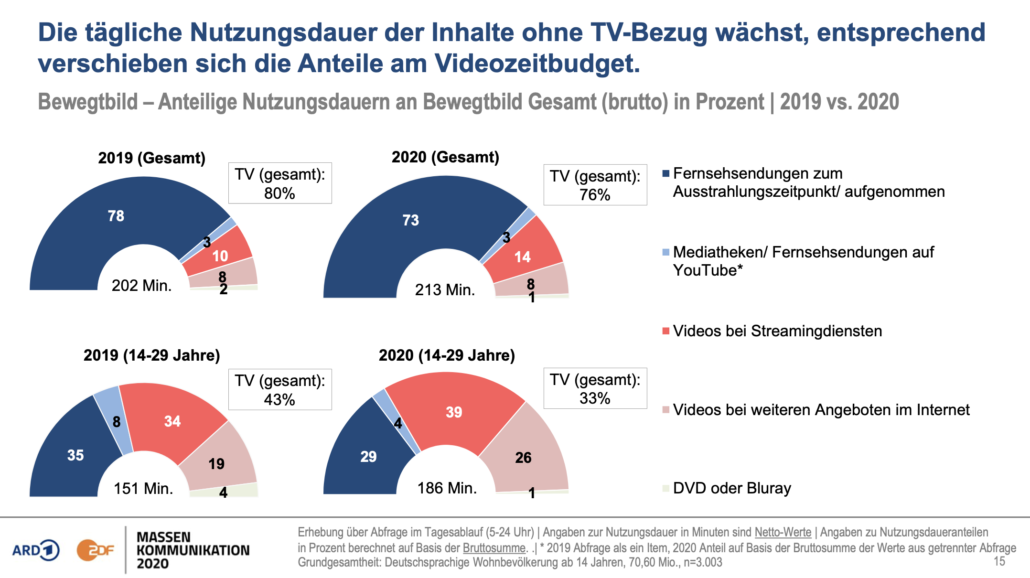

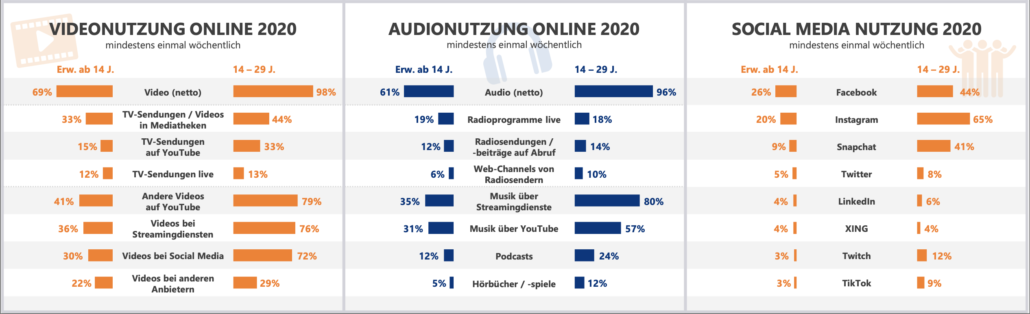

Der demographische Bruch in der Bewegtbildnutzung: Nirgendwo zeigen sich die unterschiedlichen Gewohnheiten in der Art der Mediennutzung deutlicher als im Direktvergleich zwischen Menschen jünger als und solchen jenseits der 30: Während das lineare Programmfernsehen in Corona-Zeiten im Gesamtmittel der Befragten ab 14 Jahren mit Abstand die stärkste regelmäßig genutzte Anlaufstelle für Bewegtbild bleibt, verzeichnen YouTube und Streamingdienste das größte Nutzerpotenzial im Internet. Hier ist die jüngste befragte Altersgruppe Vorreiter: 79 Prozent der 14- bis 29-Jährigen sehen regelmäßig Videos auf YouTube, 71 Prozent bei (anderen) Streamingdiensten – deutlich mehr als lineares Fernsehprogramm (54 Prozent). Bei den übrigen Altersgruppen liegt das klassische Programmfernsehen deutlich vorn, obwohl es im Langzeitvergleich rückläufige Werte erzielt und mittlerweile auf dem Reichweitenniveau von 1985 liegt. Bei jungen Menschen liegt Video nun erstmals vor Audio: Die Wahrnehmungskategorie Sehen hat hier mit sieben Prozentpunkten in den vergangenen fünf Jahren einen enormen Zuwachs verzeichnet und prägt bei 46 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen das tägliche Medienmenü (44 Prozent Audio, 10 Prozent Text). Alle Online-Videoangebote zusammengenommen verzeichnen einen Allzeithoch im Zuspruch bei 98 Prozent der jüngeren Nutzer*innen (im Vergleich zu etwas mehr als zwei Drittel aller Befragten).

Radio vs. Streaming: Hatte sich das lineare Radio in weiten Teilen der Bevölkerung einen vermeintlich zukunftsfähigen Platz als (auto)mobiler Begleiter gesichert, zeigt sich in der häuslich geprägten Phase der Corona-Pandemie die Stärke der Musikstreaming-Dienste. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine deutliche Verschiebung zu registrieren: Radio sackt weiter ab auf knapp 36 Minuten pro Tag, Streaming dagegen wächst von 32 auf 44 Minuten. Bei 80 Prozent der jungen Menschen dominiert Streaming das Musikerleben – allen voran Spotify. Doch auch YouTube hat sich mit seinem Music-Dienst in Stellung gebracht und wird als Zweitplatzierter von ungefähr jedem zehnten jungen Befragten gehört. Ältere Befragte nutzen diese Abo-Services nur zu 42 Prozent (30-49 Jahre) bzw. 12 Prozent (50+ Jahre).

Podcasts zeigen stabile Entwicklung: Podcasts als sprachzentrierte Audioinhalte profitieren offenbar nicht überschwänglich von dem allgemeinen Trend zu Online-On-Demand-Streaming. Sie erreichen weiterhin wie im Vorjahr etwa ein Viertel der jungen Nutzer*innen und 12 Prozent aller Befragten ab 14 Jahren.

Wer mehr sieht und hört, hat weniger Zeit zum Lesen. Die steigenden Nutzungszahlen von Bewegtbild und Audio scheinen zu Lasten des Lesens zu gehen: Junge Leute nutzen Textinhalte im Internet wesentlich kürzer an einem Durchschnittstag wie vor fünf Jahren (24 statt 49 Minuten). Das Studienteam ist sich selbst unsicher, ob es sich dabei um einen Trend handele, der sich „in einer verminderten Bedeutung von redaktionellen Texten“ ausdrücke.

Plattformen als dynamische Dreh- und Angelpunkte: Instagram liegt nach dem Messaging-Dienst WhatsApp weit vorn in der Gunst der Teenager und Twentysomethings: Mehr als zwei Drittel von ihnen geben an, das einstmalige Fotonetzwerk täglich zu besuchen. Instagram ist in den vergangenen Jahren immer stärker zu einem integrierten Social Network mit einer Vielzahl von Funktionalitäten und Optionen zur Nutzerinteraktion und Veröffentlichung von Medieninhalten geworden. Darauf folgen Facebook mit stetig zurückgehendem Zuspruch jüngerer Nutzer*innen (zurzeit bei 44 Prozent) und Snapchat mit bemerkenswert stabilen 41 Prozent. TikTok liegt bereits vor Twitter bei 9 Prozent. Es ist höchstwahrscheinlich, dass hier auch weiterhin eine starke Dynamik zu beobachten sein wird.

Vertrauen entpuppt sich als harte Währung: Wiederholt zeigt sich, dass junge Menschen ein ausgeprägtes Qualitätsverständnis haben und hohe Ansprüche speziell an mediale Informationsangebote richten. Dass sich dies (häufig) nicht in Tagesreichweiten und Angebotsrankings niederschlägt, ist zweifelsfrei ein ungelöstes Problem. Dennoch zeigen die Befragungsergebnisse der Langzeitstudie Massenkommunikation, wie deutlich 14- bis 29-Jährige zum Teil zwischen öffentlich-rechtlichen und kommerziellen Medienanbietern unterscheiden, wenn sie darum gebeten werden, Glaubwürdigkeit und Vermittlungskompetenzen zu bewerten: Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten erzielen mit ihren Radio- und Fernsehangeboten (auch digital) in der jüngsten Altersgruppe der Befragung sogar zusammen höhere Glaubwürdigkeitswerte als im Mittel aller Befragungsteilnehmenden. Doch auch Zeitungen und Zeitschriften (als Mediengattung) erzielen Spitzenwerte. Die Streamingdienste stehen etwas zurück, können sich mit deutlich höherem Zuspruch der Jüngeren im Vergleich zum Gesamtschnitt aber im Mittelfeld behaupten. Soziale Medien hingegen liegen abgeschlagen auf den hinteren Plätzen: Weniger als ein Drittel der jüngeren Befragten meint, dass Instagram, Facebook etc. glaubwürdige Inhalte bieten. Relevante Themen schreiben die 14- bis 29-Jährigen hauptsächlich und noch stärker den Printmedien zu als den öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehanbietern, wobei sie sich bei politischen Informationen am ehesten für ein öffentlich-rechtliches Nachrichtenangebot entscheiden. Bedeutsam ist auch, dass für 67 Prozent der Jüngeren die Medienrealität ihrer eigenen Wahrnehmung der Welt entspricht – hier liegen sie gleichauf mit den Befragten jenseits der 70. Bei den Jungen gibt es nur wenige Zweifler.

Fazit

Journalistinnen und Journalisten werben mit vielen frischen Ideen, relevanten Themen und einer beeindruckenden Formenvielfalt darum, von jungen Menschen im Netz wahrgenommen und wertgeschätzt zu werden. Ihre Inhalte erreichen aber nur zu selten die gesuchte Zielgruppe. Was sagen die gesammelten Ergebnisse der Langzeitstudie Massenkommunikation und der ARD/ZDF-Onlinestudie über aktuelle Chancen und aussichtsreiche Ansätze?

- Orientierung bieten

Angehörige der Generation Z (bis Anfang 20) und die etwas älteren Millennials haben ein immenses Interesse an Nachrichten. Ihre Lebensphasen verlangen ihnen ein erhöhtes Maß an Orientierung in vielen für sie bislang unbekannten Themenfeldern und der Welt als solche ab. Doch nur es fehlt die Zeit: Pubertät, Schulabschluss, Abnabelung vom elterlichen Lebensraum, berufliche Ausbildung, Studium, Jobeinstieg und Familiengründung. Schon immer war es schwer, in diesen Phasen extrem verdichteten Lebenswandels junge Menschen mittel- bis langfristig an konkrete Informationsquellen zu binden. Unter dem Eindruck allgegenwärtiger digitaler Mediennutzung mit einem hochgradig ausdifferenzierten Medienangebot entscheidet vielfach nicht nur die Erkennbarkeit journalistischer Inhalte über Erfolg oder Misserfolg eines Angebots, sondern auch das Lustprinzip: eine attraktive Abgrenzung gegenüber all dem, was digitalmedial lockt und reizt. Zumindest die Ausgangslage erscheint günstig: Junge Menschen schätzen die Glaubwürdigkeit etablierter Nachrichtenorganisationen hoch ein, höher gar als ihre Eltern und Großeltern. Sie hören Podcasts, lesen, wenn auch weniger, aber sehr gezielt, Texte im Internet. Und sie informieren sich in steigendem Maße über Bewegtbildangebote im Netz. - Nachrichtenkompetenz fördern

Damit es nicht bei einer bloßen Hoffnung bleibt, dass Jugendliche und junge Erwachsene bei drängendem Informationsbedarf ihren Weg zum passenden professionellen Nachrichtenangebot finden, gilt es, weiter für den Wert journalistischer Inhalte zu sensibilisieren. Es bleibt eine große (gemeinsame) Aufgabe von Bildungspolitik, schulischer Bildung und auch journalistischer Praxis, Nachrichtenkompetenz zu fördern; denn es ist heutzutage schwerer denn je, in den Social-Media-‚Newsfeeds‘ und -‚Timelines‘ qualitativ untadelige Nachrichteninhalte zu erkennen. Journalistische Inhalte fristen in der unablässigen Abfolge unterschiedlichster Postings ein Schattendasein. Wer nicht aktiv sucht oder seine Informationsroutinen zielgerichtet ausrichtet, hat Schwierigkeiten, für sich relevante Berichterstattung aufzufinden. Nachrichtenkonsum verkommt dadurch leicht zur intellektuellen Herkulesaufgabe – denn der Reflexionsgrad, der Online-Publika abverlangt wird, ist angesichts der schnell überfordernden Masse an Inhalten enorm. - Lösungsorientiert berichten

Die volatilen Veränderungen der digitalen Medienumgebung sind (auch) für junge digitalaffine Menschen eine Quelle von Stress – eine Tendenz, die sich während des Corona-Lockdowns noch verstärkt haben dürfte. Bei einer medialen Übersäuerung – auch durch das nachrichtliche Brennglas auf dräuende Pandemiestatistiken – ist eine Übersteuerung der Mediennutzung hin zu Unterhaltungs- und Zerstreuungsangeboten wahrscheinlich. Eine solche „News Fatigue“ verlangt nach mehr als einem offenen Ohr für die Bedürfnisse des (jungen) Publikums, das sich ob des schon beinah traditionell problemlastigen und konfliktorientierten Berichterstattungsfokus von etablierten Nachrichtenangeboten abwendet, weil sie ihnen schlicht auf den Magen schlagen oder auf die Nerven gehen. Konstruktive und lösungsorientierte Ansätze im Journalismus setzen hier an und versprechen – kombiniert mit einer konsequenten Einbeziehung des Nutzerblickwinkels – relevanten Mehrwert für junge Menschen, der von ihnen wertgeschätzt wird. Es geht dabei nicht um einfache Rezepte, sondern den Versuch, Perspektiven aufzuzeigen, so kompliziert sie auch sein mögen. - Werte diskutieren

Je mehr Journalismus unter Einbeziehung sozialer Alltagswelten Jugendlicher und junger Erwachsener wertevolle Inhalte erzeugt und unter Beteiligung der Zielgruppe vermittelt, desto eher kann eine Netzwende gelingen. Ein hoher Bedarf an Wertediskussionen und haltungsorientierter Kommunikation muss nicht zwingend eine Entgrenzung journalistischer Regelstrukturen nach sich ziehen: Allerdings fehlt häufig speziell im Lokaljournalismus der direkte Draht zur jungen Bevölkerung und ihren Blick auf die weite Welt in der lokalen Lebenswirklichkeit. Transfer (Themen ‚herunterzubrechen‘) und kreative Kombinationsfreude sind alte und neue Kompetenzen, die das journalistische Rüstzeug prägen, wenn junge Menschen in ihren Köpfen Grenzen sprengen und Werte mit sich selbst und anderen aushandeln. Journalismus hat die Aufgabe, zur Aufklärung beizutragen und junge Stimmen authentisch in die gesamtgesellschaftlichen Debatten zu tragen. - Don’t kill the messenger

Nachrichtenmedien werden besonders in der aktuellen Situation angespannten gesellschaftlichen Zusammenlebens durch pandemische Infektionsschutzauflagen und politische Polarisierung als Überbringer unheilvoller Botschaften wahrgenommen. Bei jungen Menschen ist das Markenbewusstsein für Nachrichtenangebote ohnehin gering und muss erst geprägt werden. Hierbei vergeben viele Medienhäuser große Chancen, da sie sich nicht ausreichend als vielstimmige Vermittler der gesellschaftlichen Selbstverständigung verstehen, sondern als solitäre Chronisten und bestenfalls Kommentatoren dessen, was geschieht. Das macht sie nicht nur uninteressant, sondern auch zur Zielscheibe von Frustreaktionen. Dabei zeugen die hohen Glaubwürdigkeitswerte für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Presseerzeugnisse weniger von einer hohen Markenloyalität; im Gegenteil: Die tatsächlichen Nutzungswerte fallen bei jüngeren Alterskohorten im Vergleich marginal aus. Sie lassen allerdings den Schluss zu, dass es ein hohes (diffuses) Vertrauen in althergebrachte Medieninstitutionen gibt, was als Ausdruck einer verbreiteten Sehnsucht nach Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit gewertet werden mag. Nachrichtenanbieter sollten sich deshalb ihrer Stärken als seriöse Informationsquellen besinnen und sich entsprechend profilieren – dabei aber nicht vergessen, nahbarer, zugänglicher und umgänglicher zu werden.

Quelle/Download: ARD/ZDF-Massenkommunikation

Website: ARD/ZDF-Massenkommunikation

Quelle/Download: ARD/ZDF-Onlinestudie

![]()

Website: ARD/ZDF-Onlinestudie

Mehr Trendreport vom VOCER Millennial Lab:

ARD/ZDF

ARD/ZDF

Reuters Institute / #usethenews

Reuters Institute / #usethenews Stephan Weichert | ECO Media

Stephan Weichert | ECO Media Anthony Fomin - Unsplash

Anthony Fomin - Unsplash

ARD/ZDF

ARD/ZDF Die da oben!

Die da oben! The Doe

The Doe Screenshot Inshorts

Screenshot Inshorts Reuters Institute

Reuters Institute

Shell Jugendstudie 2019

Shell Jugendstudie 2019 ARD/ZDF-Massenkommunikation Trends 2019

ARD/ZDF-Massenkommunikation Trends 2019 Reuters Institute for the Study of Journalism

Reuters Institute for the Study of Journalism

Die da oben!

Die da oben!