Beige – Das unisex Online-Magazin

Eine Kunstkolumne über Fäkalien auf Leinwand, eine Hymne auf das Lotterleben in Leggins, Mülltrennungsvergewisserung, Stadtflucht, Sternzeichenklischees, Lebensmittel retten, Produktvorstellungen und endlich nach Los Angeles: Thematisch mag „Beige“ mit Blick auf einschlägige Lifestyle-Blogs konventionell erscheinen. Die Themen ranken sich um Kultur, Menschen, Reisen, Design, Mode, Fair(e Produktion und Distribution), Pflege. Pflege im Sinne von Beauty, nicht gesellschaftskritisch im Sinne von Überalterung und Notstand. Doch das Online-Magazin hat sich in nur 18 Monaten mit Achtsamkeit, Affirmation und guter Laune ein treues Publikum in hoher sechsstelliger Zahl erarbeitet. Ihre Leser*innen beschreiben die beiden Modejournalistinnen Lisa Trautmann (33) und Marie-Christin Jaster (25) als „selbstkritisch, neugierig, hedonistisch (würden sie nie zugeben)“ und vor allem: „50 % weiblich, 50% männlich“.

Im Rahmen seines Trendreportings betreibt das VOCER Millennial Lab ein kontinuierliches weltweites Monitoring von innovativen Nachrichtenangeboten für junge Zielgruppen. Dabei stehen die Besonderheiten der oft als unbeständig wahrgenommenen digitalen Mediennutzung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Vordergrund: Welche konzeptionellen journalistischen Ansätze, welche Modi der Pubilkumsansprache, welche Darstellungsformen sind vor diesem Hintergrund erfolgsvorsprechend? Wie können junge Menschen für qualitativ hochwertige Berichterstattung begeistert werden? Die Reihe Millennial Medium des Monats stellt Best Practice-Beispiele aus dem In- und Ausland vor, die Antworten auf diese Frage liefern.

„Beige“ ist im September 2018 mit einem offensiv herausgekehrten „unisex“-Anspruch gestartet: Eine integrative Geschlechteransprache auf Augenhöhe sollten in der Berichterstattung ebenso selbstverständlich sein wie Diversität, so die Botschaft. Beiträge sollen Männer wie Frauen interessieren, meinen Jaster und Trautmann. Den nächsten Schritt des Feminismus versteht das Duo darin, die Männer nicht dabei zu vergessen, wenn es um relevante Themen und Fragestellungen geht: „Wir sind wir, Mensch ist Mensch“. So einvernehmlich, so überzeugend: Insbesondere junge Erwachsene sind wiederkehrende Besucher*innen der Website und ihrer lebendigen Dependance bei Instagram.

Das Kernpublikum von „Beige“ ist Mitte 20 bis Ende 40 und schätzt den selbstbewussten und stilbetonten Ansatz des Berliner Führungsduos. Die redaktionelle Linie wird strikt durch dessen persönliche Interessen bestimmt: Die 33-jährige Lisa Trautmann bewegen Potenziale von Empowerment und Diversity, die 25-jährige Marie-Christin Jaster brennt für Mode. Und immer wieder „Beige feels“: „Träumen von draußen“, „Zeit auch mal humble zu sein“, „Von Solidarität und Normalität“, „Keine Lust auf Massenhysterie“ und so fort. Ein Onlinemagazin so bunt wie der Name es kaum hätte vermuten lassen: grün, blau, orange schillert das Story-Grid auf der Website.

Der Name ist mehr Gegensatz denn Programm: Beige, die oft beschriebene „Seniorenfarbe“, unauffällig, nichtssagend, bestenfalls vornehm konnotiert, aber alles andere als frisch, überraschend. „Beige interessiert noch nicht mal Insekten!“, witzelte Trautmann einmal in einem Interview. Dieser Mut zur Ironie scheint sich zu lohnen: Als noch junges journalistisches Startup ohne langfristig entwickelte Fanbasis verzeichnet „Beige“ bereits über 80.000 monatliche Websitebesucher und 7.800 Follower bei Instagram, die sich mit nur einem veröffentlichten Beitrag pro Tag begnügen. Die Artikel setzen auf Zeitlosigkeit statt auf Aktualität. Sich auf der Website verlieren zu können, ohne sich gestrig zu fühlen, ist ein Alleinstellungsmerkmal, das Beige gern kultiviert: Herumscrollen, die Gif-verzierten Headlines durchstöbern, auf Geschichten stoßen, die trotz ihres Erscheinungsdatums Monate zurück immer noch aktuell erscheinen: „Bend it like Beckham“ im „Digitalen Zuhause“, wie Lisa Trautmann das Magazin versteht – ein digitalziniges „Coffeetable Book“ für Millennials.

Name: Beige

Sitz: Schönhauser Allee 128, 10437 Berlin

Website: beige.de

Gründung: Mai 2018

Gründerinnen: Lisa Trautmann und Marie-Christin Jaster

Teamgröße: 11

Veröffentlichte Beiträge seit Gründung: > 500

Follower (monatlich):

Facebook > 600

Instagram > 7.800

Pinterest > 51.000

(Stand: April 2020)

Millennials, da ist sich Lisa Trautmann ganz sicher, sind mittlerweile in einem Alter, dass sie mehr als nur Inhalte-Snacks verdauen wollen. Die Schlagzahl verringern, Hintergründe und Kontexte vertiefen: Das Interesse, ein Thema möglichst umfassend zu verstehen, sei groß. Schließlich wird das Leben mit der Zeit nicht unkomplizierter. Vermittelt werden solle: „Es gibt alles, jeder darf alles.“ Die Darstellungsform in Text und Bild, nur selten Video, ist fließend und plattformübergreifend, aber nicht beliebig. Marie-Christin Jaster vermisst bei Modestrecken in einschlägigen Publikumszeitschriften und ihren Online-Derivaten Zusatzinformationen, Hintergründe, Bestell- und Vergleichsmöglichkeiten. Selbiges gelte für den Reisejournalismus, meint Trautmann. Diesen Mehrwert im Nutzwert versucht Beige nachzuholen, bis hin zu funktionalen Features wie die Einbindung von Google Maps-Ausschnitten, Restaurantbewertungen, Insta-Stories, um „auf dem Handy immer alles gleich parat zu haben“. Vorbilder für diesen „Alles was geht“-Anspruch kennen die Beiden nicht. Man könne dem Leser nicht genug Service bieten, und der Versuch werde honoriert.

Formate für beiderlei Geschlechter

Nutzwert leitet Jaster und Trautmann auch bei den Kooperationen mit Werbetreibenden, derer sie drei als Meilensteine ihres Millennial-Mediums herausstellen: Da war der „Bumble-Brunch“, eine gemeinsam mit der namensgebenden Dating-App organisierte Offline-Veranstaltung, bei der gematchte Nutzer*innen beim gemeinsamen Frühstück über Freundschaft, Zusammenhalt und „die besten Tricks gegen Einsamkeit“ diskutieren konnten. Journalistisch-aktivierende Veranstaltungen seien sowohl fürs Image der eigenen Medienmarke und die Nutzerbindung gut, sind die Gründerinnen überzeugt. Eine Lücke erkennen Trautmann und Jaster in Formaten, die für beiderlei Geschlechter interessant sind. Zu häufig werde hier auf vermeintlich spezifische Interessen von Frauen oder Männer zugespitzt und zugeschnitten. Es fehlten Veranstaltungsreihen, die konkret themenbezogen zwischen den Geschlechtern vermitteln, ohne diesen Verständigungsprozess explizit in den Vordergrund zu stellen. Doch durch die Corona-Pandemie mussten erste Überlegungen, diesen Zweig weiter zu entwickeln, bereits im Keim auf die lange Bank geschoben: „Zu zweit ist es schon schwer, ein Magazin und eine Agentur zu leiten. Dann noch krasse Offline-Konzepte auf die Beine zu stellen, ist in der aktuellen Situation einfach nicht möglich. Es gibt aber Ideen, das in absehbarer Zukunft anzugehen“, sagt Marie-Christin Jaster.

Ein Spezial mit sieben Home-Stories bei diversen Berliner*innen war prägend für das junge Onlinemagazin, bei der das Make-Up-Label Catrice als Sponsor nicht nur im Hintergrund präsent war. Die Aktion blieb auch deshalb angenehm in Erinnerung, weil sich die Redaktion mit ihrem eigenen Konzept gegen die anfängliche Dominanz des Werbepartners durchsetzen konnte. „Geld auf dem Konto, Artikel-Schandflecke auf der Seite: das wollen wir nicht“, so Lisa Trautmann. Zugeständnisse von Werbepartnern an die Kreativität des „Beige“-Teams ist für die Unternehmerinnen entscheidend. „Wir arbeiten nur mit Brands, hinter denen wir auch zu 100 Prozent stehen“, sagt Marie Jaster. Viel Nutzerfeedback habe es auch zu ihrem Interview mit Friseur Joshua Coombes gegeben, der Obdachlosen kostenlos die Haare schneidet. Der Beitrag war eine bezahlte Kooperation mit einer Schuhmarke, als dessen Werbebotschafter der Mann im Fokus seine Lebenseinstellung erklären durfte.

Ein Spezial mit sieben Home-Stories bei diversen Berliner*innen war prägend für das junge Onlinemagazin, bei der das Make-Up-Label Catrice als Sponsor nicht nur im Hintergrund präsent war. Die Aktion blieb auch deshalb angenehm in Erinnerung, weil sich die Redaktion mit ihrem eigenen Konzept gegen die anfängliche Dominanz des Werbepartners durchsetzen konnte. „Geld auf dem Konto, Artikel-Schandflecke auf der Seite: das wollen wir nicht“, so Lisa Trautmann. Zugeständnisse von Werbepartnern an die Kreativität des „Beige“-Teams ist für die Unternehmerinnen entscheidend. „Wir arbeiten nur mit Brands, hinter denen wir auch zu 100 Prozent stehen“, sagt Marie Jaster. Viel Nutzerfeedback habe es auch zu ihrem Interview mit Friseur Joshua Coombes gegeben, der Obdachlosen kostenlos die Haare schneidet. Der Beitrag war eine bezahlte Kooperation mit einer Schuhmarke, als dessen Werbebotschafter der Mann im Fokus seine Lebenseinstellung erklären durfte.

Rückmeldungen ihrer Nutzer*innen erreichen das Führungsduo kaum noch wie anfangs über die Kommentarfunktion auf der Website, sondern überwiegend via Instagram-Kommentaren. Je persönlicher die Kritik, desto eher werden Direktnachrichten geschickt: zur Rechtfertigung von Fleischkonsum zum Beispiel. Am ausführlichsten sei das Feedback, das sie per traditionellem Leserbrief per E-Mail erreiche, sagt Lisa Trautmann. Hier sei auch zu beobachten: Je älter die Nutzer*innen im recht jungen Altersspektrum der Zielgruppe seien, desto kommunikativer, überlegter und differenzierter die Zuschriften. Auf Facebook ist „Beige“ zwar auch vertreten, ihre Performance dort ähnele aber einem „Trauerspiel“, der Lohn der redaktionell investierten Mühe sei „zum Heulen“. Eine Verwertung auf LinkedIn und YouTube werden noch entwickelt. Instagram bleibt allerdings vorerst konkurrenzlos. Lisa Trautmann wünscht sich zwar einen Freelancer jenseits der 50, schließlich gebe es aus dieser Altersgruppe zunehmendes Interesse an den Inhalten von „Beige“. Neugieriger noch ist sie allerdings auf die Einstellung von Teenagern zum Leben und das beige Themenspektrum. Sie selbst verstünde Vieles in der heutigen Social-Media-Welt kaum noch – TikTok zum Beispiel.

Für alle Lebenskonzepte offene Zielgruppe

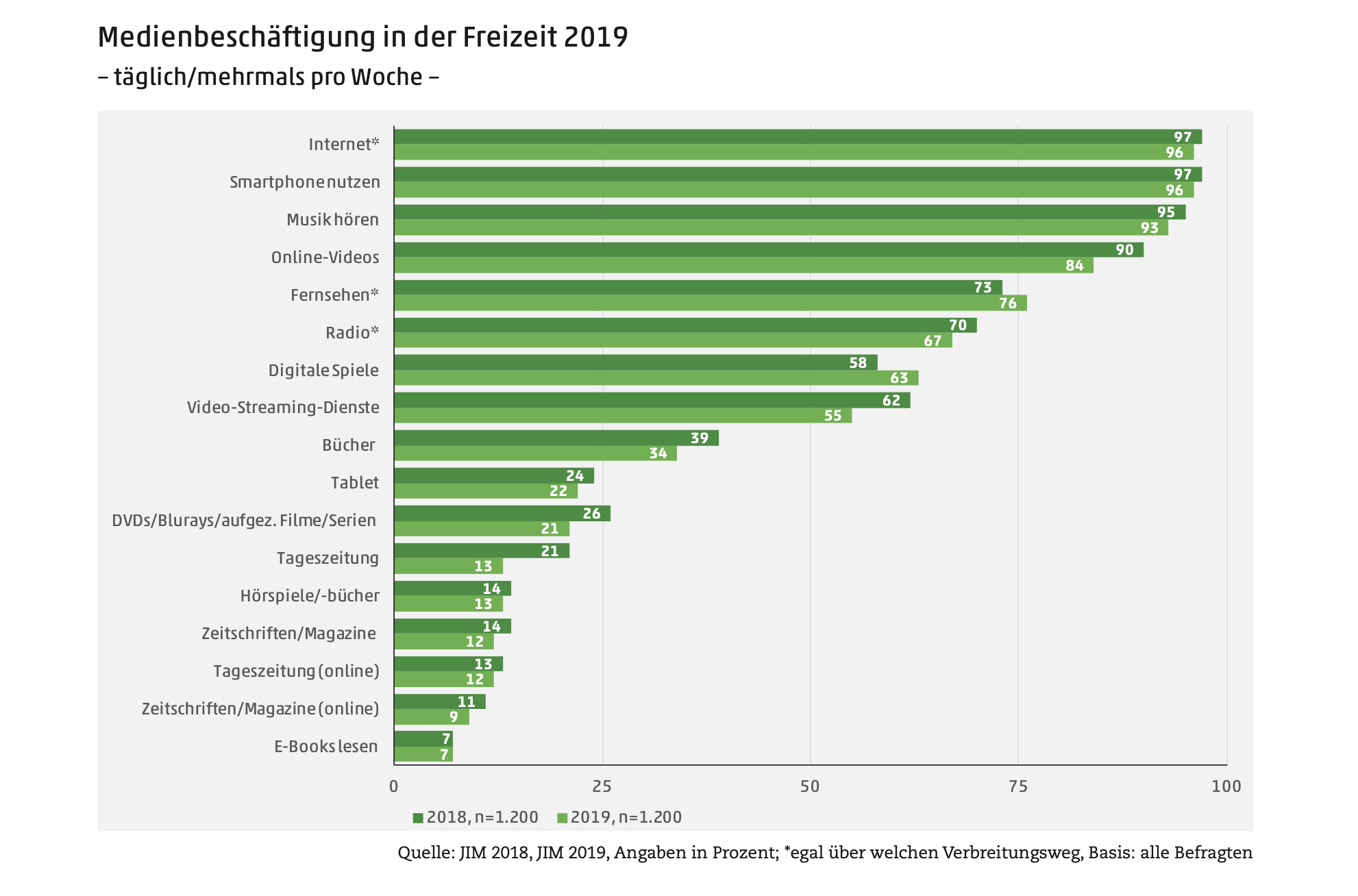

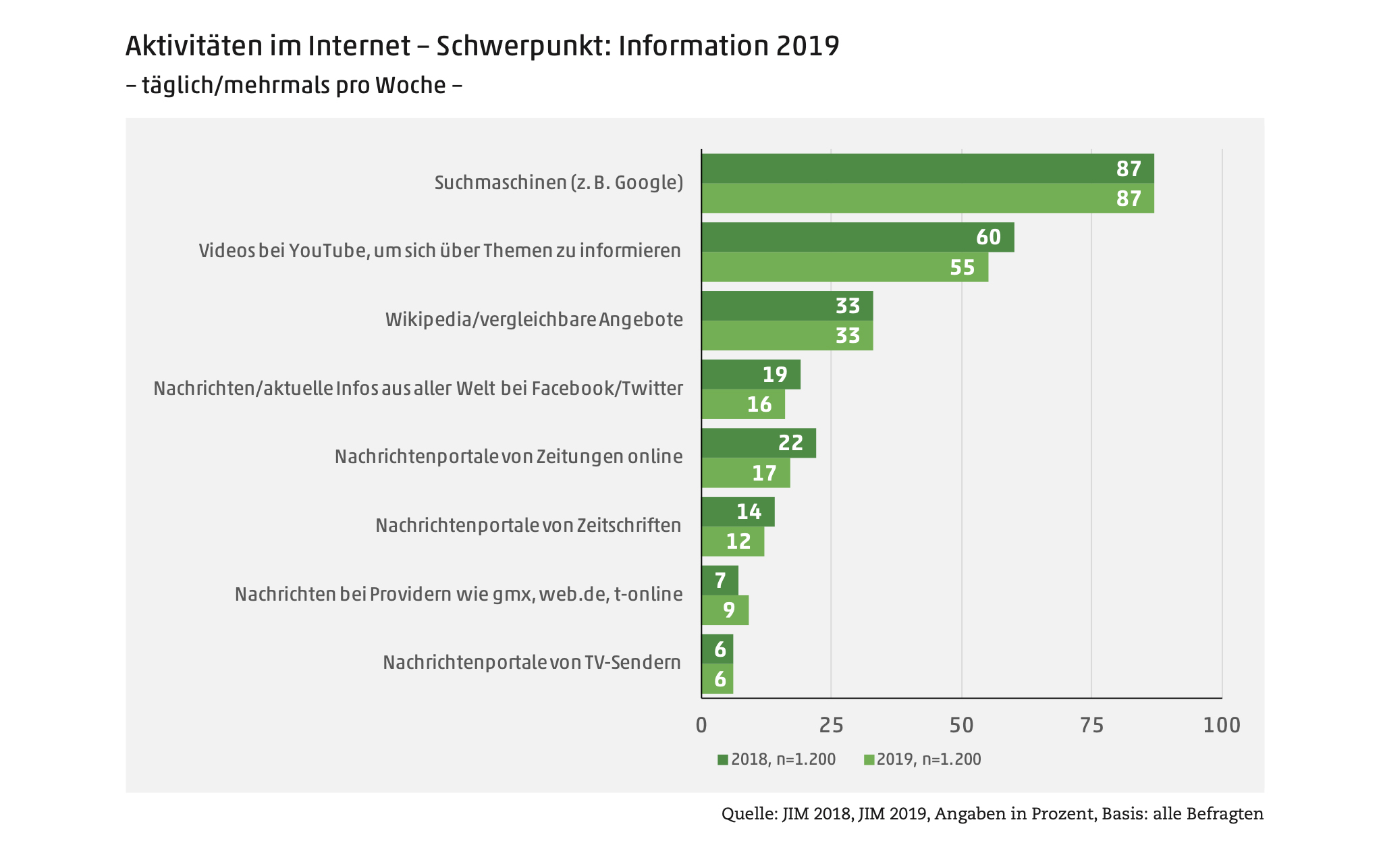

Von ihren derzeitigen Durchschnittsnutzer*innen glauben Marie Jaster und Lisa Trautmann mittlerweile ein relativ konkretes Bild zu haben: Diese gäben gerne Geld für Kleidung und Prestige-Objekte aus, seien allen Lebenskonzepten gegenüber aufgeschlossen und offen eingestellt, informierten sich größtenteils online, seien jedoch mit Print aufgewachsen und vertraut, seien zudem viel unterwegs, sehr mobil und würden ihre Informationen informativ und humorvoll verpackt mögen, pflegten einen „normalen“ Arbeitsalltag und schwankten oft zwischen ihren Träumen und angestrebten Lebenskonzepten, wüssten oftmals selbst noch nicht genau, wohin ihre Reise gehe und würden gar denken, dass die Welt ein ziemlich verrückter und spannender Ort ist. So steht es in ihrem Media Kit für Werbetreibende: eine unter dem Eindruck des Userfeedbacks entwickelte Erwartungserwartung zweier aufstrebender Journalismus-Unternehmerinnen.

Als großes geschäftliches Vorhaben für 2020 ist auf Anzeigenkunden zugeschnittene Bannerwerbung mit eigener Programmierung und Graphik geplant. Doch von den unruhigen Turbulenzen und Ambivalenzen der Corona-Krise ist auch „Beige“ erfasst worden: „Natürlich ist es gerade für alle eine schwere Zeit, ganze Existenzen brechen ein. Wir versuchen die positiven Dinge zu sehen: Mehr Menschen haben Zeit digital zu lesen, unsere Zugriffszahlen haben sich mehr als verdoppelt, der Austausch mit den Leser*innen ist viel intensiver geworden. Der Zusammenhalt ist so stark wie noch nie“, sagt Marie-Christin Jaster. Vor der Pandemie habe es kaum einen Unterschied gemacht, wenn die Veröffentlichungsfrequenz hin und wieder etwas erhöht wurde, so Jaster. Seien durchschnittliche Nutzer*innen bislang für gewöhnlich einmal am Tag zur Website navigiert, markiere die Corona-Krise einen grundsätzlichen Wandel: „Gerade merken wir das Gegenteil: Leser wünschen sich mehr Content und mittlerweile produzieren wir an den meisten Tagen zwei Artikel am Tag, in der ersten Zeit der Quarantäne sogar sieben Tage die Woche zwei Artikel. Unsere Zugriffszahlen haben sich in den letzten zwei Monaten mehr als verdoppelt.“

Solidarität in Zeiten von Corona

Im Laufe des Frühjahrs verdoppelten sich die Seitenaufrufe auf 100.000 monatlich, die Zahl der Website-Besucher von 30.000 auf 80.000. „Wir versuchen die Corona-Krise als Chance zu nehmen, noch mehr anspruchsvollen Content an mehr Menschen zu vermitteln. Wir wollen noch mehr als sonst Unterhaltung mit Mehrwert kreieren, persönlicher werden und ablenken sowie aufklären. Beides schließt sich für uns nämlich nicht aus“, sagt Jaster. Das Dilemma eines wachsenden Publikumsinteresses in der Krise und gleichzeitig ausbleibender Werbeaufträge versucht das Team konstruktiv für sich zu wenden: Die Redaktion verschenkt unter dem Motto #BeigeSupportPackage Advertorials an Unternehmen aus den Bereichen Kunst, Kultur und Lifestyle. Die Firmen werden gezielt ausgesucht, nachdem sie sich über den Instagram-Account von „Beige“ beworben haben. Bei den Lesern kommt der transparente Umgang mit der Solidarität für die lokale Wirtschaft offenbar an: Die Beiträge werden geklickt, das Publikumsfeedback ist ausgesprochen positiv. Kriterien für die Auswahl eines Unternehmens seien neben seiner Betroffenheit von der Krise die Nachhaltigkeit der Geschäftsziele, die Größe und die Philosophie der Firma. Bis Ende April wurden 18 Labels auf der Website und 40 Labels im redaktionellen Newsletter vorgestellt. Die Gradwanderung geht auch finanziell auf: Kürzlich wurde eine große Getränkemarke auf die Aktion aufmerksam und stieg als Sponsor ein.

Mehr Trendreport vom VOCER Millennial Lab:

Reuters Institute / #usethenews

Reuters Institute / #usethenews Stephan Weichert | ECO Media

Stephan Weichert | ECO Media Anthony Fomin - Unsplash

Anthony Fomin - Unsplash

ARD/ZDF

ARD/ZDF Die da oben!

Die da oben! The Doe

The Doe Screenshot Inshorts

Screenshot Inshorts Reuters Institute

Reuters Institute

Shell Jugendstudie 2019

Shell Jugendstudie 2019 ARD/ZDF-Massenkommunikation Trends 2019

ARD/ZDF-Massenkommunikation Trends 2019 Reuters Institute for the Study of Journalism

Reuters Institute for the Study of Journalism